Chronik der Zeche Ewald-Fortsetzung

Diese Chronik, verfasst vom ehemaligen Bergwerksdirektor Anton Stark, dokumentiert die Geschichte der Zeche Ewald-Fortsetzung in Oer-Erkenschwick.

Vorwort

Das Steinkohlenbergwerk Ewald Fortsetzung mit Sitz in Oer- Erkenschwick betreibt seit 1903 Steinkohlenabbau in der 13, 2 qkm großen Berechtsame gleichen Namens und seit 1965 zusätzlich in dem 15, 8 qkm großen Südfeld, das ihm aus dem Grubenfeld des Steinkohlenbergwerks König Ludwig zugeschlagen wurde. Seit dem Jahre 1970 entwickelt es weiterlesen

Kapitel 01 - Gründung und Aufbau des Bergwerks bis zur Förderaufnahme 1899 - 1903

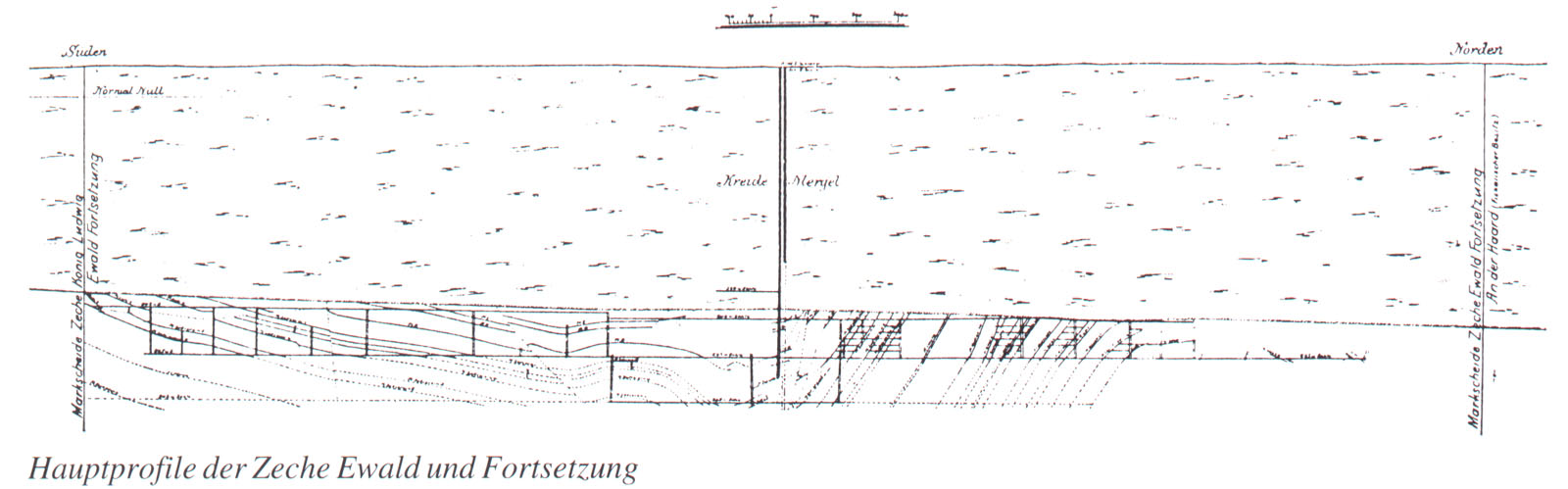

Die im Jahre 1871 in der damals für den Bergbau üblichen Form der Kapitalgesellschaft zu 1000 Kuxen bzw. Miteigentumsanteilen gegründete Gewerkschaft des Steinkohlenbergwerks Ewald betreibt in ihrem nur rd. 10 qkm großen Grubenfeld nördlich der Emscher bei Herten die Schachtanlage Ewald 1/ 2 und entwickelt, um die Wirtschaftlichkeit des Bergwerks weiterlesen

Die auf der Gewerkenversammlung vom 10. Februar 1899 mit 918 Kuxen vertretenen 71 Gewerken ermächtigen den Grubenvorstand einstimmig, die konsolidierten vier Geviertfelder der Gewerkschaft Graf Waldersee und das Feld Vereinigung l, alle in den Gemeinden Recklinghausen, Datteln, Oer und Horneburg gelegen, zu 1, 883497 Millionen Mark zu erwerben und mit weiterlesen

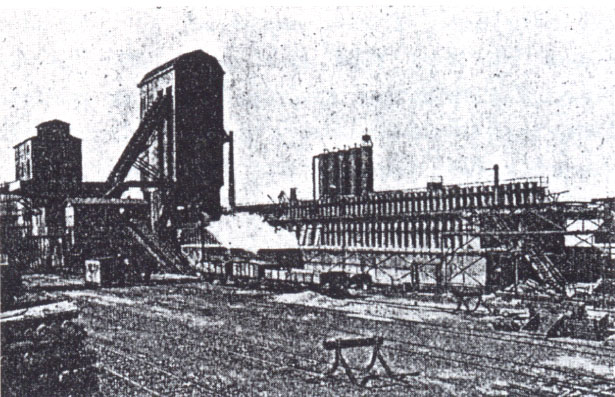

Die Ereignisse zum Bau der Anlage eilen den bergrechtlichen Formalitäten weit voraus. Bereits am 5. April 1899 beschließen die Vorstandsmitglieder Hagedorn und Grevel Grundstückskäufe für die neue Schachtanlage, lassen sich Entwürfe über den Gesamtplan der neuen Schachtanlage “in verschiedener Lage” vorlegen, beraten über Durchmesser und Scheibe von Schacht 1, nehmen weiterlesen

Am 1. Oktober 1903 wird nach vier Jahren und vier Monaten Bauzeit die Kohlenförderung in den nördlich der Schächte aufgeschlossenen Gaskohlenflözen aufgenommen.

Der Abbau beginnt in den Flözen 6 und 7 zwischen der 700m- Sohle und Ort 2, und “weil es sich um den Hauptquerschlag handelt” mit einem weiterlesen

Die Kohlenförderung des ersten Förderjahres von 11. 482 Tonnen geht je zu 4. 900 Tonnen in den Selbstverbrauch bzw. über Eisenbahn weg, rd. 1. 100 Tonnen Kohlen werden ins Land abgesetzt und rd. 600 Tonnen Kohlen gehen

Durch den Syndikatsvertrag vom 19. Februar 1893, der bis zum 1. März 1898 weiterlesen

Kapitel 02 - Ausbau und Betrieb 1904 - 1913

Die Verwaltung leitet seit dem 1. Januar 1903 Bergwerksdirektor Bergassessor Carl Ruschen als Nachfolger von Bergwerksdirektor Ludwig Schrader; dieser geht mit 62 Jahren in den Ruhestand und stirbt 1911 in Bonn. An ihn erinnern der Beiname "Schrader" des Schachtes 1 sowie

Carl Ruschen stammte aus Wickede, besuchte das Gymnasium in weiterlesen

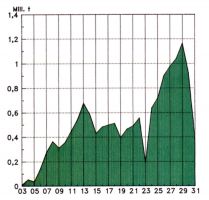

Vom Beginn der Kohlenförderung im Jahre 1903 bis 1913, dem letzten Jahr vor dem ersten Weltkrieg, steigt die Jahresfördermenge nach Rückgängen 1905 durch Bergarbeiterstreik und 1909 durch 17 Feierschichten stetig auf rd. 0, 7 Millionen Tonnen Kohlen. Die tägliche Fördermenge erhöht sich von 180 Tonnen Kohlen 1904 auf

Noch im weiterlesen

Bereits 1901 erörtert der Vorstand die Anstellung eines Arztes in Erkenschwick. Ab 1903 werden Schul- und Kirchenbau mit Grundstücken, Baustoffen und Geld gefördert und die Kirchengemeinden und deren Sozialarbeit unterstützt. Für eine evangelische Schule werden 10. 000 Mark bewilligt.

Ab 1904 sind Krankenwagen und eine Feuerspritze vorhanden.

1904 zeigt die weiterlesen

Wetterführung und Grubengasbekämpfung werden schon in den ersten Jahren schwierig. Zum Schutz der Belegschaft bemühen sich deshalb Bergbehörde und Verwaltung gleichermaßen, die sicherheitstechnischen Einrichtungen ständig zu verbessern. So vereinbart bereits 1904 der Bergrevierbeamte mit der Verwaltung das Beobachten möglicher Abbaueinwirkungen auf den Schacht 1 und wegen Schlagwettergefahr und Kohlenstaubansammlungen elektrische weiterlesen

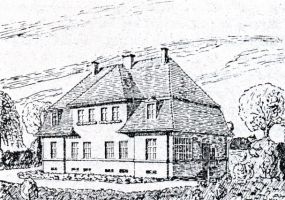

Von dem Bau eigener Zechenwohnungen wird zunächst abgesehen, außer von zwei doppelten Beamtenhäusern, die bereits 1900 gebaut werden. Dagegen wird die Bautätigkeit durch Darlehen unterstützt.

Der Zechenwohnungsbau beginnt im Jahre 1903 mit 22 Doppelhäusern für je zwei Familien an der Bruchstraße nach Essel. 1904 sind Bergleute weiterlesen

Zwecks Übernahme der Syndikatsbeteiligung der südlich von Essen an der Ruhr gelegenen Zeche Eiberg ermächtigen im März 1904 die Gewerken den Grubenvorstand zum Erwerb dieser Zeche durch Ewald für insgesamt 5, 3 Millionen Mark und zur Aufnahme einer weiteren Anleihe von 4 Millionen Mark zu 4, 5% Zinsen. Hagedorn hatte weiterlesen

Neben der Weiterauffahrung des südlichen Hauptquerschlages konzentriert sich die Ausrichtung zunächst vorwiegend auf die Erschließung des Nordfeldes. In der Hauptsache nach Norden wächst der Abbau zunächst weiter in die steile Lagerung und dann mit einer Richtstrecke im Hangenden von Flöz Laura nach Osten und stärker noch nach Westen rund 1400 weiterlesen

Mit der Aufnahme der Kohlenförderung ist die Ausgestaltung der Tagesanlagen bei weitem nicht abgeschlossen. Sie ist gekennzeichnet durch das Bemühen, die Schachtförderleistung des Bergwerks abzusichern und absatzfähige Fertigprodukte herzustellen. So erhält der Schacht 1 zwei Fördereinrichtungen, denen zwei Lesebänder nachgeschaltet sind. Die Förderung behindernde Schachteinbauten werden in den Wetter- und weiterlesen

Kapitel 03 - Erster Weltkrieg, Aufschwung, Wirtschaftskrise und Schließung 1914 - 1931

Zu Beginn des Ersten Weltkriegs fördert Deutschland 150 Millionen Tonnen Steinkohlen im Vergleich zu mehr als 300 Millionen Tonnen Steinkohlen jährlich in England, Frankreich und Belgien zusammen. Frankreich vermißt die 1871 an Deutschland verlorenen Kohlen- und Eisenerzgruben in Elsaß- Lothringen und England möchte weiterhin größte Seemacht bleiben. Durch politische Verträge weiterlesen

Die ersten Nachkriegsjahre sind erfüllt von politischer und sozialer Unruhe. Aufstände unter der Flagge der Sozialisierung und der Diktatur des Proletariats erschüttern die junge Republik. Vor allem der Kriegsschuldartikel, die Grenzregelungen und die Reparationsforderungen des Versailler Vertrages, der Ende Juni 1919 Deutschland zur Zahlung von über 100 Milliarden Goldmark Entschädigung weiterlesen

In den Februarwirren 1919 rufen auch in Erkenschwick die Räte zum Streik auf, der vom 18. bis 26. Februar

Eine Belegschaftsversammlung am 31. März "beschließt" die 6- Stunden- Schicht und 25% mehr Lohn. Auf der Zeche Ewald in Herten soll das Absetzen des später vertretungsweise auch für Ewald Fortsetzung zuständigen weiterlesen

Kapitel 04 - Technische Entwicklung des Bergwerks 1914 bis zur Stilllegung 1931

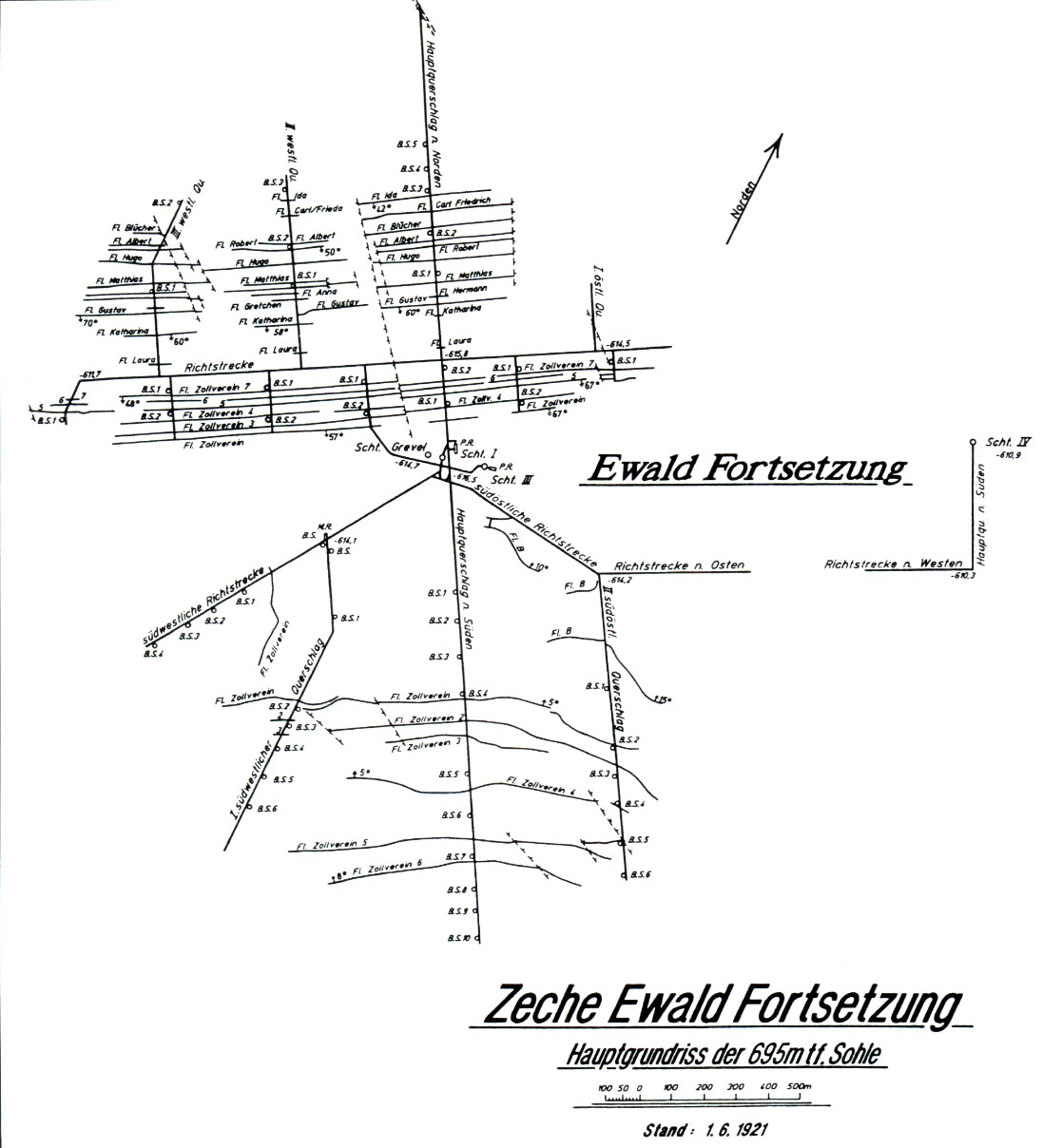

Zur Erhöhung der Kohlenförderbeteiligung beim Syndikat beschließt der Grubenvorstand bereits 1908, die Schachtanlage Ewald- Fortsetzung 4/ 5 zu errichten. Die Ausrichtungsarbeiten beginnen jedoch erst im August 1913 mit dem Teufen des Schachtes 4 und der Richtstreckenauffahrung der 700m- Sohle von Schacht 3 aus. Durch die Kriegsereignisse verzögern sich die Arbeiten weiterlesen

Um die geförderten Fettkohlen voll auszunutzen, geht man vom Jahre 1911 ab zum Kokereibetrieb über. Dieser hatte eine Ausgestaltung der Nußkohlenwäsche zur Feinkohlenwäsche zur Folge. Auf die erste Ofenreihe von 75 Kopperschen Regenerativ- Öfen mit Nebengewinnung folgt im Jahre 1912 eine Kokskohlenschwemmsumpfanlage und eine zweite gleichartige Reihe von 60 Öfen weiterlesen

Im Oktober 1928 veranlaßt der stellvertretende Grubenvorstandsvorsitzende Kurt Hirschland durch das ihm nahestehende Bankhaus Simon Hirschland den Erwerb von 271 Kuxen der 1. 000- teiligen Gewerkschaft König Ludwig für rd. 13 Millionen Mark für Rechnung der Gewerkschaft Ewald überwiegend aus dem Besitz der Bergbau AG Lothringen mit Hilfe kurzfristiger Wechselkredite. weiterlesen

Im Februar 1929 faßt der Vorstand den Bau eines Stickstoffwerkes auf der Zeche ins Auge. Man gäbe eine Riesensumme aus, soll Ruschen Gewerken gegenüber geäußert haben, aber er erwarte aus dem Vorhaben gute Erlöse; alle anderen bauten auch, und da müsse man mit; er müsse die Quoten herausholen und sorgen weiterlesen

Am 2. Juni 1931 beschließt der Grubenvorstand, die Schachtanlage Ewald Fortsetzung zum 1. Juli 1931 stillzulegen. Dem Beschluß geht auszugsweise folgende Begründung voraus: "Da die Stickstoffabrik infolge ihrer schlechten Ausnutzung in absehbarer Zeit keine nennenswerten Betriebsüberschüsse liefert, müssen ihre Zinsen nach wie vor vom Grubenbetrieb getragen werden. Es müssen deshalb weiterlesen

Kapitel 05 - Stilllegungsfolgen 1931 - 1938

Von den 3. 300 Bergleuten der Zeche sind im Juni 1931 rd. 80% unter 40 Jahre alt und 52% verheiratet, fast 7% haben mehr als 4 Kinder. Von 154 Angestellten sind 90 unter 45 Jahre

Die Zeche entläßt zum 1. Juli rd. 2500 Bergleute. Das Arbeitsamt läßt befristetes Weiterbeschäftigen von weiterlesen

Bereits im Jahre 1933 kalkuliert der Betriebsinspektor Obertüschen Arbeiten, Material und Kosten für täglich 3. 000 Tonnen Kohlenförderung von der 800m- Sohle im Schacht

Im Baufeld 1/ 3 sieht er im Hauptsüden zwei Streben zu je 150 Tonnen Kohlen aus Flöz Zollverein 6, im Hauptnorden drei Streben zu je 35 weiterlesen

Kapitel 06 - Neuanfang, Kriegszeit und Zusammenbruch 1938 - 1945

Ein "Technischer Ausschuß" aus Vorstand und Aufsichtsrat einigt sich darauf, daß ab Mitte 1938 Ewald Fortsetzung mit Erkenschwicker Bergleuten 2. 000 bis 2. 500 Tonnen Kohlen täglich aus dem Baufeld Rapen und möglichst bald 4. 000 Tonnen Kohlen täglich insgesamt mit Revierleistungen heben soll, die

Es heißt, die Kohlen des weiterlesen

Auch der Ruhrbergbau wird massiv in das nationalsozialistische Wirtschaftsgefüge "Planung und Lenkung" einbezogen. Die durch Aufrüstung, Autarkiebestrebung und Abschnürung vom Weltmarkt immer stärker eingespannte Wirtschaft braucht eine größere Kohleförderung und kommt damit den Interessen der lokalen Bevölkerung und der arbeitslosen Bergleute in Oer- Erkenschwick entgegen. Der Beschluß, "ab Mitte 1938 weiterlesen

Am 1. Juli 1938 wird die Förderung wieder aufgenommen. Hängebank, Sieberei und Verladung werden vorher umgebaut. Bei diesen Arbeiten sieht sich der Bergrevierbeamte gezwungen, die Betriebsleitung wegen eines offenen Schmiedefeuers nahe kohlenstaubbedeckter Wipper unter Hinweis auf eine Kohlenstaubexplosion auf General Blumenthal im Jahre 1931 schriftlich zu

Der Wagenumlauf hat drei weiterlesen

Kapitel 07 - Der Weg in die soziale Marktwirtschaft 1945 - 1958

Nach der Kapitulation wird die Staatsgewalt von den vier Besatzungsmächten ausgeübt. Über das Schicksal des Ruhrgebietes bestimmen die Amerikaner und Briten. Auf den Zechen folgen den dirigistischen Eingriffen der Nationalsozialistischen Regierung in die Leitung der Unternehmen die ebenso dirigistischen der Besatzungsmächte, deren Politik auf zwei Forderungen beruht: Fördersteigerung und Entflechtung weiterlesen

Das Leben bleibt zunächst arm wie im Krieg; wenig Nahrung, abgetragene, unzureichende Kleidung, beschädigter und enger Wohnraum. Unter diesen ungünstigen Bedingungen werden nach Beseitigung der größten Kriegsschäden auf der Zeche schon ab Juni 1945 wieder Kohlen gefördert. Es kann nur besser werden, das gibt Auftrieb. In der Grube gilt nach weiterlesen

Kapitel 08 - Erdölschwemme, Kohlenrückzug, Zechensterben 1958 - 1970

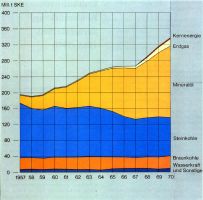

Um die Wende 1957/ 58 schlägt die bis dahin bestehende Knappheitslage auf dem Weltenergiemarkt in eine Überflußlage um. Bei allen Energieträgern, besonders bei Kohle und Mineralöl, übersteigen die Produktionen die Nachfrage.

Das konkurrenzlos billige Heizöl kann ohne Beschränkung in den deutschen Markt fließen. Es verdrängt die Kohle nicht weiterlesen

Gesellschaft und Hauptverwaltung verlegen 1958 ihren Sitz von Herten nach Recklinghausen in das neue Gebäude an der Lessingstraße.

Ende 1959 erläutert Bergwerksdirektor Möhlen, Kaufmann im Vorstand der Hauptversammlung, den Zwang, sich der schlechteren Absatzlage anzupassen. Er führt aus, es bahnten sich am Energiemarkt Westdeutschlands ernste Gefahren für die teuer weiterlesen

1958 wird der 37jährige Betriebsinspektor Bernhard Jünemann Betriebsdirektor der Zeche.

Die Ausrichtungsarbeiten für den Übergang auf die 950- m- Sohle als neue Hauptfördersohle werden weitergeführt. Der Schacht 3 erreicht die 800m- Sohle, die künftige Wettersohle. Man beginnt die 700m- Sohle abzuwerfen. Aus den Steilbetrieben und den Blasversatzbetrieben kommen bis weiterlesen

Die Mechanisierungs- und Rationalisierungsmaßnahmen sind in den 60er Jahren verstärkt auf die technische Weiterentwicklung und auf die Verbesserung der Gesamtwirtschaftlichkeit ausgerichtet. Der Schwerpunkt der Bemühungen liegt weiterhin in der Verminderung der Anzahl der Abbaubetriebe bei gleichzeitiger Erhöhung der Betriebspunktförderung.

Neben dem kombinierten Schrämhobeln im Flöz weiterlesen

Kapitel 09 - Von der Zeche Ewald-Fortsetzung zum Bergwerk Haard 1970 - 1978

Zur Anpassung des Absatzes sind die Produktionsplanungen der Ruhrkohle AG bis zur Energiekrise 1973 auf weitere Rücknahme der Förderung gerichtet. Die Ruhrkohle AG schließt weitere sechs Zechen mit rd. 4, 5 Millionen Tonnen Jahresfördermenge und 6500 Bergleuten. Dennoch steigen bis 1972 die Halden auf 16, 2 Millionen Tonnen

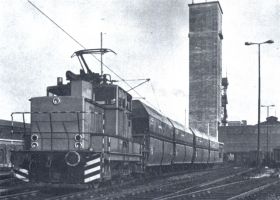

BILD 155 weiterlesen

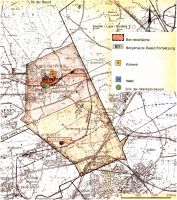

Ab 1970 gibt das Zusammenfassen fast aller Steinkohlenzechen des Ruhrgebietes unter dem Dach einer einzigen Gesellschaft die große Gelegenheit, ohne Rücksicht auf Markscheiden das Ausbeuten der Gesamtlagerstätte Ruhr bestens zu gestalten. Die Zeche Ewald Fortsetzung kann sich nun endlich nach Norden entwickeln, statt in die Teufe gehen zu müssen. weiterlesen

Die für 1975 vorgesehene Stillegung von Ewald Fortsetzung wird bis Mitte 1978 verschoben, um zwischenzeitlich den nachhaltigen Ertrag des Haardfeldes zu sichern. Der Aufsichtsbereich des Bergwerks Ewald Fortsetzung wird um das Baufeld Haard erweitert; es besteht aus Teilflächen der Felder "An der Haard" und "Haltern II

Ab November 1975 fließen weiterlesen

Im Frühjahr 1970 ist der Übergang zur 1100- mSohle mit einer erheblichen Verkleinerung des Grubengebäudes abgeschlossen.

Bedingt durch mächtigere Flöze, Schreitausbau und Großbandanlagen erhöht sich die Grubenleistung gegenüber 1969 von 3, 5 auf rund 4, 5 Tonnen Kohlen je Mann und Schicht bei etwa 5000 Tonnen Kohlenfördermenge täglich. Die Zeche weiterlesen

Kapitel 10 - Ausbau zum Neubergwerk Haard/Olfen 1979 - 1989

Vor dem Hintergrund des Umsturzes im Iran und seines Wirtschaftskrieges mit den USA beschließt die OPEC- Konferenz im Juni 1979 in Genf Preiserhöhungen von 14 auf über 20 Dollar je Barrel gegenüber Ende 1978, die in ihrem Umfang und ihren Konsequenzen mit der Ölkrise 1973/ 74 verglichen werden können. Durch weiterlesen

Das eigentlichen Abteufen des Haardschachtes beginnt im August 1978. Der Gefrierschachtteil wird in fünf Monaten fertiggestellt. Ab Januar 1979 wird der Gleitausbau in den oberen 160

Auf einer ringförmigen Stahlbetongründung mit Widerlager im festen Gestein wird eine wasserdicht verschweißte Stahlröhre von 8 mm Wanddicke aufgebaut. Zwischen Stahlröhre und Außenschale verbleibt weiterlesen

Um den Ersatz auslaufender Lagerstättenkapazitäten zu sichern, ändert nach der zweiten Ölkrise die Bergbau AG Lippe das Aufschlußkonzept des Planungsraumes Haard/ Haltern.

Danach dient das Haltern- Feld mit dem Reservefeld Hohe Mark ausschließlich dem Ersatz der Förderkapazität des Bergwerks General Blumenthal. Vom Bergwerk Haard aus, soll dagegen weiterlesen

Vor dem Hintergrund des Umsturzes im Iran und seines Wirtschaftskrieges mit den USA beschließt die OPEC- Konferenz im Juni 1979 in Genf Preiserhöhungen von 14 auf über 20 Dollar je Barrel gegenüber Ende 1978, die in ihrem Umfang und ihren Konsequenzen mit der Ölkrise 1973/ 74 verglichen werden können. Durch weiterlesen

Gesamtbetriebsratsvorsitzender Udo Klingenburg wird 1985 Aufsichtsratsmitglied der Bergbau AG

Ab Mai 1985 soll eine alte Seilscheibe des Schachtes 5 auf Anregung des früheren Betriebsratsvorsitzenden Saland vor der Stadthalle als Denkmal aufgestellt werden, als stete Erinnerung an den Bergbau. Diese Scheibe ist 1929 von der damaligen, zur Gewerkschaft Ewald- König- Ludwig weiterlesen

Der neue Abbauentwicklungsplan sieht vor, die Förderung aus dem Haardfeld ab 1987 auf eine verwertbare Tagesförderung von 8. 000 Tonnen Kohlen zu steigern. Im Endzustand soll die Förderung aus vier Abteilungen mit bis zu fünf Betrieben erbracht werden.

Die Planung unterstellt, daß zur Beherrschung der Ausgasung und zur Erreichung weiterlesen

Durch die Erhöhung der Förderung in 1979 auf 5442 Tonnen täglich liegt die Grubenleistung wie schon 1970 und 1976 wieder über 4 Tonnen je Mann und Schicht und im Trend der Ruhrkohle AG. Die Förderung wird aus drei Abbaurevieren erbracht. Die reine Flözmächtigkeit hat sich auf den bisher nie erreichten weiterlesen

Der Aufschluß des Haardfeldes erfolgt mit der vorhandenen Transporttechnik auf Gleisen mit 540 mm Spurweite und 1000 L Förderwagen. Die Kohlenförderung läuft über 1000 mm breite, von der Grubenwarte ferngesteuerte Bandstraßen. Die vertikale Ausrichtung des Feldes erfolgt wegen seiner geringen Flözdichte durch Förderberge. Diese haben aus wettertechnischen Gründen Neigungen bis weiterlesen

Kapitel 11 - Der Weg zum Verbundbergwerk Blumenthal/Haard 1990 - 1992

Im Februar 1990 billigt die EG- Kommission die Subventionen für den deutschen Steinkohlenbergbau rückwirkend für 1989 in einer Höhe von insgesamt 3, 26 Mrd. DM. Der Streit zwischen Bonn und Brüssel über den Jahrhundertvertrag und die Höhe der Verstromungsmenge soll im Rahmen eines ordentlichen kartellrechtlichen Prüfverfahrens geklärt werden. weiterlesen

Bereits Anfang 1990 werden umfangreiche Planungen für das Optimierungsmodell des Steinkohlenbergbaus eingeleitet.

Die Planungen für das Bergwerk Haard sehen erstmalig einen Zusammenschluß mit dem Bergwerk General Blumenthal ab 1996 mit einer gemeinsamen Förderung von 12. 500 Tonnen je Tag vor. Der Förder- und Aufbereitungsstandort General Blumenthal Schacht 11 wird ab weiterlesen

Anhang

Zum 30. Juni 1992 hat das Bergwerk Haard 308 Angestellte in

Die Werksdirektion bilden Bergwerksdirektor Anton Stark, Betriebsdirektor für Produktion Dr. Reinhard Bassier, Betriebsdirektor für Personal- und Sozialwesen Manfred Köppler.

Unter Betriebsführer Ulrich Krüger beeinflussen den Erfolg der Grube die Obersteiger Heinz van t Hof, Adolf Pfann weiterlesen

Die Entwicklung der Ortschaften Oer, Erkenschwick und Rapen zur Stadt Oer- Erkenschwick beginnt mit dem Abteufen des Schachtes Ewald- Fortsetzung 1. Bis zur Förderaufnahme 1904 hat sich die Einwohnerzahl der noch zur Stadt Recklinghausen gehörenden Ortschaft Erkenschwick auf 1. 772 bereits mehr als vervierfacht, im wesentlichen bedingt durch die von weiterlesen